Рождение князя-супергероя в советском кино.

Новый этап в развитии культа Александра Невского наступил в царствование Петра I (1682-1725), который снова, как и Иван Грозный, принялся «прорубать» кратчайший путь в Европу. Импульсивность и бесшабашность царя помешала ему заранее подвести идейную базу под проект завоеваний, а Северная война со Швецией оказалась примерно такой же тяжёлой, кровопролитной и долгой, как и Ливонская. Но через два года после заключения Ништадтского мира, в 1723 году, объявивший себя императором Пётр I повелел перенести мощи из Владимира в Санкт-Петербург, чтобы освятить новую обитель — Александро-Невский монастырь. Теперь, после завершения войны со шведами и основания новой столицы на берегах Невы, важно было громко заявить, что это исконно русская земля, а шведы безуспешно пытались её завоевать ещё в XIII веке. Для обоснования этих притязаний и понадобились останки князя Александра. Пришло время славить его за Невскую битву, а не Ледовое побоище, за причисленным к лику святых полководцем окончательно закрепилось прозвище «Невский». 12 сентября 1724 года император Петр I собственноручно внёс княжеские мощи в верхний храм Благовещенской церкви монастыря в Петербурге. Неслучайно Пётр выбрал 30 августа датой празднования памяти Александра – в этот день был заключён мир со Швецией.

В 1725 г. был учреждён Орден святого Александра Невского.

В 1797 году, при Павле I, Александро-Невская святая обитель получила статус лавры (большого и особо значимого монастыря).

В 1725 г. был учреждён Орден святого Александра Невского.

В 1797 году, при Павле I, Александро-Невская святая обитель получила статус лавры (большого и особо значимого монастыря).

Удивительно, но конструирование мифа вокруг фигуры Александра Невского не прекратилось даже в XX веке, когда российское государство переняло атеистическую идеологию, в обществе в целом и в исторической науке в частности господствовала материалистическая теория, а среди граждан распространилась всеобщая грамотность. Но всё это не помешало отполировать до блеска мифологический образ Александра Невского, вопреки историческим фактам и рациональным доводам. Решающую роль в этом сыграл выход на экраны в конце 1938 года фильма режиссёра Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», посвященного Ледовому побоищу. До начала Второй мировой войны оставалось меньше года, кинокартина вышла как нельзя кстати, и конечно это не было случайностью.

По словам историка Игоря Данилевского, до появления фильма «Александр Невский» изучение Ледового побоища не входило даже в вузовские лекционные курсы, не говоря о школьных учебниках. А такие крупные историки как Василий Ключевский и Михаил Покровский вообще не упоминали в своих трудах это сражение.

Всё изменилось в конце 1930-х годов. К тому времени Советский Союз уже многие годы существовал как военный лагерь, в котором всё подчинено одной главной цели — подготовке к будущей мировой войне, которая должна была сопровождаться «экспортом социалистической революции». Экономика СССР уже фактически была переведена на военные рельсы, насыщая армию невиданным количеством боевой техники.

Главным противником большевиков в будущей войне должна была стать Германия. С одной стороны, отношения с ней неуклонно ухудшались после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году. А с другой, опыт Первой мировой войны подсказывал, что именно немецкий рабочий класс сыграет роль авангарда в «мировой революции». Сразу после окончания Первой мировой на территории Германии возникло несколько советских коммунистических республик: Баварская, Бременская, Эльзасская.

Во второй половине 1930-х годов Советская Россия и нацистская Германия фактически уже вели прокси-войну в Испании, где шла гражданская война: большевики поддерживали социалистическое республиканское правительство, а немцы и итальянцы — идеологически близкого им мятежного генерала Франсиско Франко.

Как говорил Владимир Ленин, «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Тем самым он намекал на большую пропагандистскую значимость кинематографа, так как яркая и динамичная картинка требует от зрителя минимальных усилий. Кино не требует такой сосредоточенности, абстрагирования, мыслительной деятельности, фантазии, да и просто грамотности как чтение, осмотр картин в музее или что-то ещё. Поэтому через киноискусство воздействовать на полуграмотные «трудящиеся массы» можно ещё эффективнее, чем через газету «Правда». Эту особенность понимал и «киноман» Сталин, и другие большевики, контролируя выход на экраны каждого фильма.

Нет никаких сомнений в том, что «заказ» на съёмки «Александра Невского» Эйзенштейн получил из Кремля, где сидел главный «режиссёр» не только будущего фильма, но и всей советской жизни. Более того, вся работа над кинокартиной, начиная с написания сценария, проходила под строгим контролем Иосифа Сталина и его доверенных лиц. Об этом свидетельствует многое. Например, к работе над фильмом был привлечён первоклассный актёрский состав, а в качестве консультантов и сценаристов задействованы ведущие историки, специалисты по средневековой Руси. 5 мая 1938 года готовый сценарий был отправлен в канцелярию Сталина, а через месяц был получен ответ: «Кажется вышло не плохо».

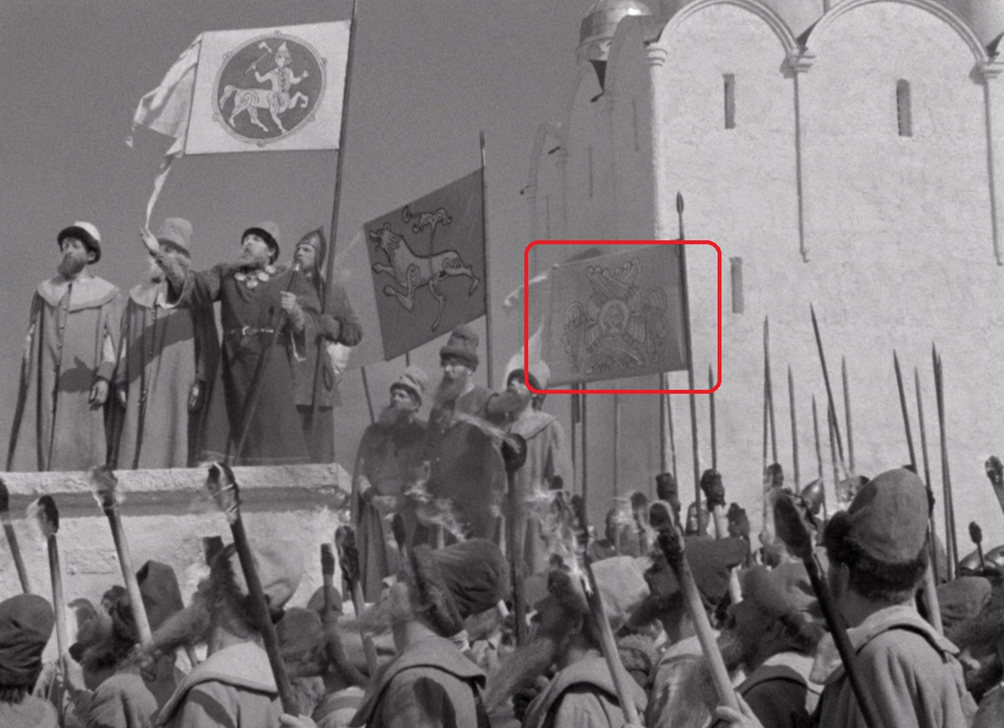

Правда, среди историков нашлись смельчаки, указавшие на массу исторических нелепостей в сценарии. «Если бы авторы сценария серьезно поработали над историческими источниками, они сумели бы понять красоту и величие нашего прошлого», - сказал историк Михаил Тихомиров (цитата по книге Бориса Илизарова «Сталин, Иван Грозный и другие»). Что-то Эйзенштейн скорректировал в процессе работы, но почти все нелепости перекочевали из сценария в фильм. Например, единственным реальным персонажем «исторической» кинокартины является Александр Невский, а выведенные в фильме Иван Данилович Садко, Буслай и другие — фигуры легендарные. Сам князь, хотя он и реальный, но «вырван» из исторического контекста: на протяжении всего фильма он ни разу не перекрестился (конечно, большевики не могли допустить такую «религиозную пропаганду»). Не крестятся и почти не демонстрируют религиозную символику и другие древнерусские персонажи. Исключением является только одна хоругвь (знамя), на которой изображён шестикрылый архангел Серафим. Зато немцы выписаны в кинокартине религиозными фанатиками.

По словам историка Игоря Данилевского, до появления фильма «Александр Невский» изучение Ледового побоища не входило даже в вузовские лекционные курсы, не говоря о школьных учебниках. А такие крупные историки как Василий Ключевский и Михаил Покровский вообще не упоминали в своих трудах это сражение.

Всё изменилось в конце 1930-х годов. К тому времени Советский Союз уже многие годы существовал как военный лагерь, в котором всё подчинено одной главной цели — подготовке к будущей мировой войне, которая должна была сопровождаться «экспортом социалистической революции». Экономика СССР уже фактически была переведена на военные рельсы, насыщая армию невиданным количеством боевой техники.

Главным противником большевиков в будущей войне должна была стать Германия. С одной стороны, отношения с ней неуклонно ухудшались после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году. А с другой, опыт Первой мировой войны подсказывал, что именно немецкий рабочий класс сыграет роль авангарда в «мировой революции». Сразу после окончания Первой мировой на территории Германии возникло несколько советских коммунистических республик: Баварская, Бременская, Эльзасская.

Во второй половине 1930-х годов Советская Россия и нацистская Германия фактически уже вели прокси-войну в Испании, где шла гражданская война: большевики поддерживали социалистическое республиканское правительство, а немцы и итальянцы — идеологически близкого им мятежного генерала Франсиско Франко.

Как говорил Владимир Ленин, «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Тем самым он намекал на большую пропагандистскую значимость кинематографа, так как яркая и динамичная картинка требует от зрителя минимальных усилий. Кино не требует такой сосредоточенности, абстрагирования, мыслительной деятельности, фантазии, да и просто грамотности как чтение, осмотр картин в музее или что-то ещё. Поэтому через киноискусство воздействовать на полуграмотные «трудящиеся массы» можно ещё эффективнее, чем через газету «Правда». Эту особенность понимал и «киноман» Сталин, и другие большевики, контролируя выход на экраны каждого фильма.

Нет никаких сомнений в том, что «заказ» на съёмки «Александра Невского» Эйзенштейн получил из Кремля, где сидел главный «режиссёр» не только будущего фильма, но и всей советской жизни. Более того, вся работа над кинокартиной, начиная с написания сценария, проходила под строгим контролем Иосифа Сталина и его доверенных лиц. Об этом свидетельствует многое. Например, к работе над фильмом был привлечён первоклассный актёрский состав, а в качестве консультантов и сценаристов задействованы ведущие историки, специалисты по средневековой Руси. 5 мая 1938 года готовый сценарий был отправлен в канцелярию Сталина, а через месяц был получен ответ: «Кажется вышло не плохо».

Правда, среди историков нашлись смельчаки, указавшие на массу исторических нелепостей в сценарии. «Если бы авторы сценария серьезно поработали над историческими источниками, они сумели бы понять красоту и величие нашего прошлого», - сказал историк Михаил Тихомиров (цитата по книге Бориса Илизарова «Сталин, Иван Грозный и другие»). Что-то Эйзенштейн скорректировал в процессе работы, но почти все нелепости перекочевали из сценария в фильм. Например, единственным реальным персонажем «исторической» кинокартины является Александр Невский, а выведенные в фильме Иван Данилович Садко, Буслай и другие — фигуры легендарные. Сам князь, хотя он и реальный, но «вырван» из исторического контекста: на протяжении всего фильма он ни разу не перекрестился (конечно, большевики не могли допустить такую «религиозную пропаганду»). Не крестятся и почти не демонстрируют религиозную символику и другие древнерусские персонажи. Исключением является только одна хоругвь (знамя), на которой изображён шестикрылый архангел Серафим. Зато немцы выписаны в кинокартине религиозными фанатиками.

Одним из самых сильных пропагандистских моментов в фильме является сцена, в которой Александр, напутствуя отпущенных на свободу кнехтов, перефразирует Евангелие от Матфея: «Если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская Земля!» Эта фраза исказила почти до противоположности первоначальный «пацифистский» смысл, в котором не было ни капли национализма. В Библии Иисус говорит так: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).

Фраза «киношного» Александра Невского может быть и аллюзией на одну из речей Иосифа Сталина, который в юности получил духовное образование, был знаком с религиозными текстами и опосредованно использовал эти знания в своей политической работе. В отчётном докладе на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году он сказал, риторически обращаясь к правительствам других стран, прежде всего Германии и Японии: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. (Бурные аплодисменты.) Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород. (Гром аплодисментов.) Такова наша внешняя политика. (Гром аплодисментов.)».

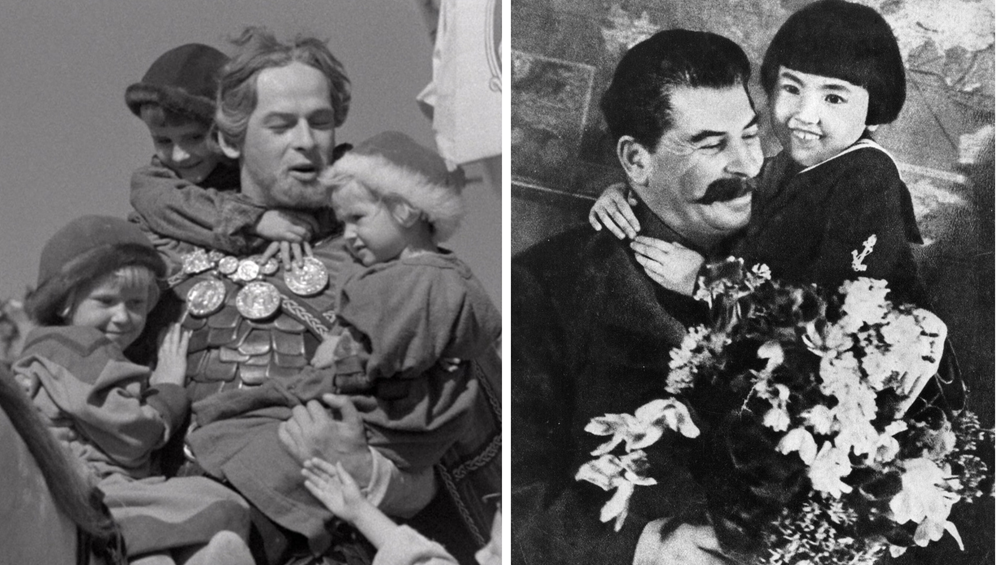

В фильме легко обнаружить и массу других отсылок к сталинской эпохе. В соответствии с большевистской идеологией князь Александр Невский выписан и как «старший товарищ» работного люда, и как народный вождь. «Не я, здругой нужен… Вождь нужен, братья!..» — говорит боярин Домаш Твердиславич перед тем, как новгородцы обращаются за помощью к Александру Невскому. Князь тут уподобляется вождю Иосифу Сталину, но напрочь теряет свой исторический облик феодала и аристократа. Герои фильма скорее похожи на участников колхозного собрания, проходящего в средневековых декорациях, чем на разнообразных представителей сословного древнерусского общества. Новгородские ополченцы почему-то обуты в лапти, хотя археологические данные говорят о том, что жители процветающего и богатого Новгорода носили кожаную обувь.

Фраза «киношного» Александра Невского может быть и аллюзией на одну из речей Иосифа Сталина, который в юности получил духовное образование, был знаком с религиозными текстами и опосредованно использовал эти знания в своей политической работе. В отчётном докладе на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году он сказал, риторически обращаясь к правительствам других стран, прежде всего Германии и Японии: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. (Бурные аплодисменты.) Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород. (Гром аплодисментов.) Такова наша внешняя политика. (Гром аплодисментов.)».

В фильме легко обнаружить и массу других отсылок к сталинской эпохе. В соответствии с большевистской идеологией князь Александр Невский выписан и как «старший товарищ» работного люда, и как народный вождь. «Не я, здругой нужен… Вождь нужен, братья!..» — говорит боярин Домаш Твердиславич перед тем, как новгородцы обращаются за помощью к Александру Невскому. Князь тут уподобляется вождю Иосифу Сталину, но напрочь теряет свой исторический облик феодала и аристократа. Герои фильма скорее похожи на участников колхозного собрания, проходящего в средневековых декорациях, чем на разнообразных представителей сословного древнерусского общества. Новгородские ополченцы почему-то обуты в лапти, хотя археологические данные говорят о том, что жители процветающего и богатого Новгорода носили кожаную обувь.

Дважды князь Александр говорит, что биться с врагом надо на чужой земле, тем самым «предвосхищая» советскую военную доктрину конца 1930-х: «воевать малой кровью на чужой территории». А новгородцы, внемля его призывам не хуже комсомольцев, немедленно начинают «индустриализацию» с её «социалистическим соревнованием» и «стахановским движением»: «Копейщики тысячу копий дают! — Пятьсот щитов готовим! — Тысячу! — Полтысячи топоров отдаём! — Тысячу!».

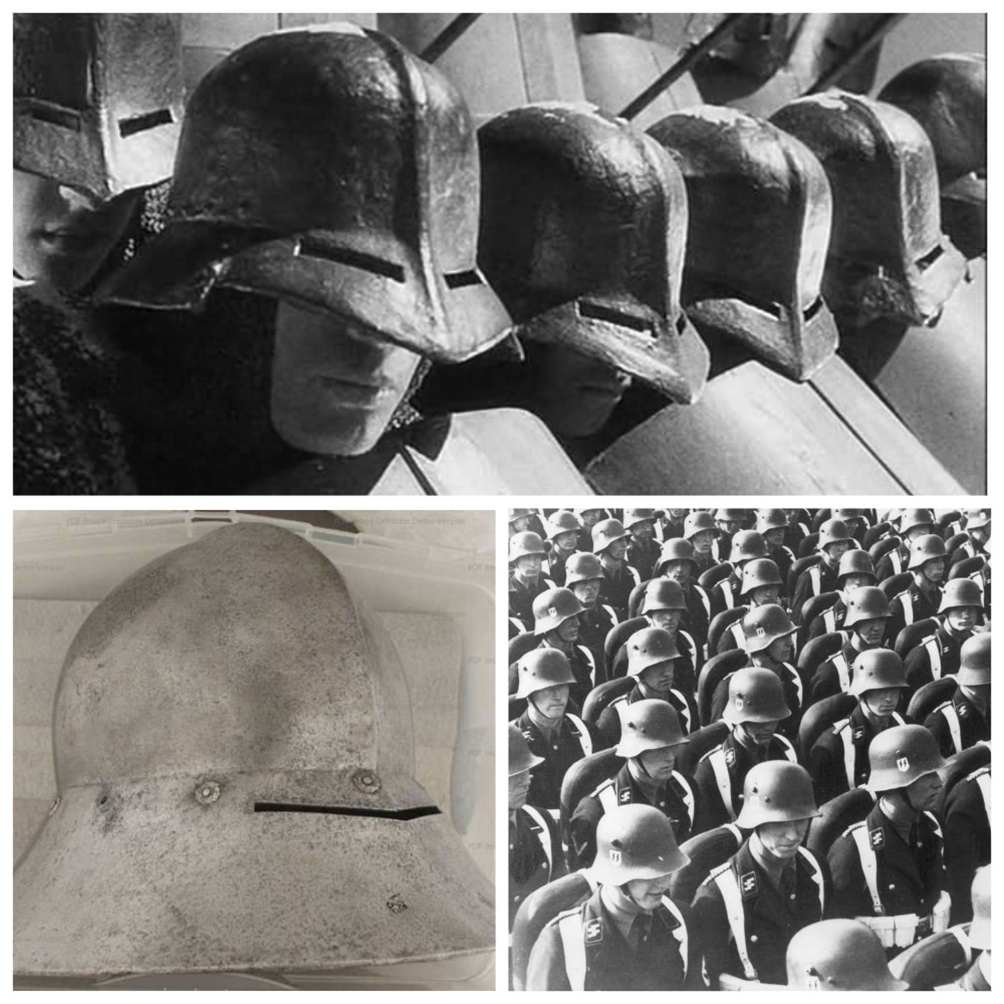

Если в Александре Невском отчётливо проступают сталинские черты, а новгородцы стали слепком советского общества, то крестоносцы оказались похожи на нацистов и армию Третьего Рейха. Католический епископ говорит в фильме: «На небе один Господь. На земле один его наместник. Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено». Концовка этой фразы полностью противоречит историческим фактам, о чём было сказано выше. Папа Римский не призывал к тотальному уничтожению всех непокорных, хотя конечно стремился расширять пределы своей власти. Но монолог епископа интересен ещё и тем, что напоминает нацистский лозунг «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» («Один народ, одна империя, один вождь!»). А чтобы сходство было ещё очевиднее, костюмеры изобразили на митре епископа свастику, стилизованную под средневековую вышивку.

Если в Александре Невском отчётливо проступают сталинские черты, а новгородцы стали слепком советского общества, то крестоносцы оказались похожи на нацистов и армию Третьего Рейха. Католический епископ говорит в фильме: «На небе один Господь. На земле один его наместник. Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено». Концовка этой фразы полностью противоречит историческим фактам, о чём было сказано выше. Папа Римский не призывал к тотальному уничтожению всех непокорных, хотя конечно стремился расширять пределы своей власти. Но монолог епископа интересен ещё и тем, что напоминает нацистский лозунг «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» («Один народ, одна империя, один вождь!»). А чтобы сходство было ещё очевиднее, костюмеры изобразили на митре епископа свастику, стилизованную под средневековую вышивку.

Благодаря таким художественным приёмам древнерусский князь стал «товарищем Невским», готовым «громить немецко-фашистских захватчиков». Новгород превратился в «Сталинскую Русь», отмечает историк Дмитрий Добровольский. А массовый советский зритель увидел в кинокартине себя, словно в зеркале.

В ноябре 1938 года на «общественном просмотре» фильма «Александр Невский» присутствовал Сталин. Там же Эйзенштейн произнес в его честь хвалебную речь, и фильм удостоился высших оценок. На следующий год режиссёр был награждён за эту работу орденом Ленина.

В ноябре 1938 года на «общественном просмотре» фильма «Александр Невский» присутствовал Сталин. Там же Эйзенштейн произнес в его честь хвалебную речь, и фильм удостоился высших оценок. На следующий год режиссёр был награждён за эту работу орденом Ленина.

На широкий экран картина вышла в декабре 1938 г. и была встречена с восторгом. Даже в наше время Александр Невский прочно ассоциируется с теми образами, которые выведены в фильме Эйзенштейна. Но в прокате фильм был недолго: в августе 1939 г. был заключён пакт Молотова-Риббентропа, СССР и нацистская Германия поклялись друг другу в дружбе и на радостях от «взаимовыгодного союза» поделили между собой Польшу. Так началась Вторая мировая война, а демонстрация фильма, в котором показан эпизод многовековой вражды славян с немцами, стала неуместной.

Забвение творения Эйзенштейна тоже оказалось недолгим. В 1941 году два «заклятых друга», для которых пакт Молотова-Риббентропа был всего лишь временной уловкой, сцепились в смертельной схватке. Теперь Сталину снова потребовался образ князя, воодушевляющий на борьбу с немцами. И в 1942 году в СССР учредили Орден Александра Невского. Тогда же по случаю семисотлетия Ледового побоища был выпущен плакат со словами Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».

В годы войны на денежные пожертвования, сделанные верующими Русской православной церкви, была построена авиационная эскадрилья имени Александра Невского.

В годы войны на денежные пожертвования, сделанные верующими Русской православной церкви, была построена авиационная эскадрилья имени Александра Невского.

Продолжение следует.