АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.

Часть I. Ледовое побоище глазами русских летописцев.

Формирование нации и коллективного самосознания сопровождается конструированием национального мифа. Одной из центральных фигур русского национального мифа является князь Александр Невский (ок. 1221 — 1263 гг.). Это первый правитель, вокруг которого был сформирован цельный образ «защитника русской земли и веры от иноземных завоевателей». Главным сюжетом для культивирования такого образа стало сражение 1242 года, вошедшее в учебники под названием «Ледовое побоище». Александр Невский участвовал в нём как князь Великого Новгорода, а его противниками были воины немецкого Ливонского рыцарского ордена и ополчение финно-угорского племени чудь (предки эстонцев). Исторические источники говорят о том, что это была одна из многих вооружённых стычек с участием местных племён, немецких феодалов и древнерусских военных отрядов. Однако только сражение у Чудского озера получило такое название, ставящее его в ряд великих чудес в мировой истории. Ведь эта эпохальная битва (побоище) завершилась бесследным и почти магическим исчезновением вражеского воинства, над которым сомкнулись озёрные воды. По крайней мере так это описано в летописи и в церковно-литературных произведениях, прославляющих Александра Невского, который через три века после смерти был причислен к лику святых.

Чтобы понять, как складывалось такое представление о сражении на Чудском озере, важно прочувствовать, какими навыками обладал средневековый писатель и историк? Какие он ставил перед собой цели, и с какими трудностями сталкивался? В XIII веке грамотных людей в древнерусских княжествах было ничтожно мало. Например, даже 100 лет спустя, в XIV веке, в Северо-Восточной Руси не могли найти никого, кто бы смог на высоком литературном уровне написать житие умершего митрополита. И эта ситуация повторялась, так что житие митрополита Алексея (умер в 1378 г.) оказалось ещё хуже, чем житие митрополита Петра(умер в 1326 г.).

Грамотными, то есть буквально умеющими читать и писать, были почти исключительно церковнослужители. Им и досталась честь создавать историю Древней Руси, формировать коллективную память и систему национальных образов. Однако на этом пути возникали очевидные трудности. Как сделать повествование интересным и понятным читателю даже через 100 лет после написания? И как укрепить его веру в Бога и его великий промысел, которая помогает переносить страдания и оставаться покорным княжеской власти?

У монахов-летописцев не было глубоких филологических знаний, но один важный инструмент для конструирования текстов им был доступен — это Библия! И хотя для христианина главное значение имеет Новый завет, при создании исторических произведений полезен будет Ветхий завет. Он рассказывает не только о сотворении мира, но и содержит историю еврейского народа. Остаётся лишь выбрать подходящий ветхозаветный сюжет и украсить им древнерусскую летопись. Скрытая образная отсылка к Библии не только художественно обогащает текст, но и намекает на особую богоизбранность восточных славян, их связь с Высшей властью.

Чтобы понять, как складывалось такое представление о сражении на Чудском озере, важно прочувствовать, какими навыками обладал средневековый писатель и историк? Какие он ставил перед собой цели, и с какими трудностями сталкивался? В XIII веке грамотных людей в древнерусских княжествах было ничтожно мало. Например, даже 100 лет спустя, в XIV веке, в Северо-Восточной Руси не могли найти никого, кто бы смог на высоком литературном уровне написать житие умершего митрополита. И эта ситуация повторялась, так что житие митрополита Алексея (умер в 1378 г.) оказалось ещё хуже, чем житие митрополита Петра(умер в 1326 г.).

Грамотными, то есть буквально умеющими читать и писать, были почти исключительно церковнослужители. Им и досталась честь создавать историю Древней Руси, формировать коллективную память и систему национальных образов. Однако на этом пути возникали очевидные трудности. Как сделать повествование интересным и понятным читателю даже через 100 лет после написания? И как укрепить его веру в Бога и его великий промысел, которая помогает переносить страдания и оставаться покорным княжеской власти?

У монахов-летописцев не было глубоких филологических знаний, но один важный инструмент для конструирования текстов им был доступен — это Библия! И хотя для христианина главное значение имеет Новый завет, при создании исторических произведений полезен будет Ветхий завет. Он рассказывает не только о сотворении мира, но и содержит историю еврейского народа. Остаётся лишь выбрать подходящий ветхозаветный сюжет и украсить им древнерусскую летопись. Скрытая образная отсылка к Библии не только художественно обогащает текст, но и намекает на особую богоизбранность восточных славян, их связь с Высшей властью.

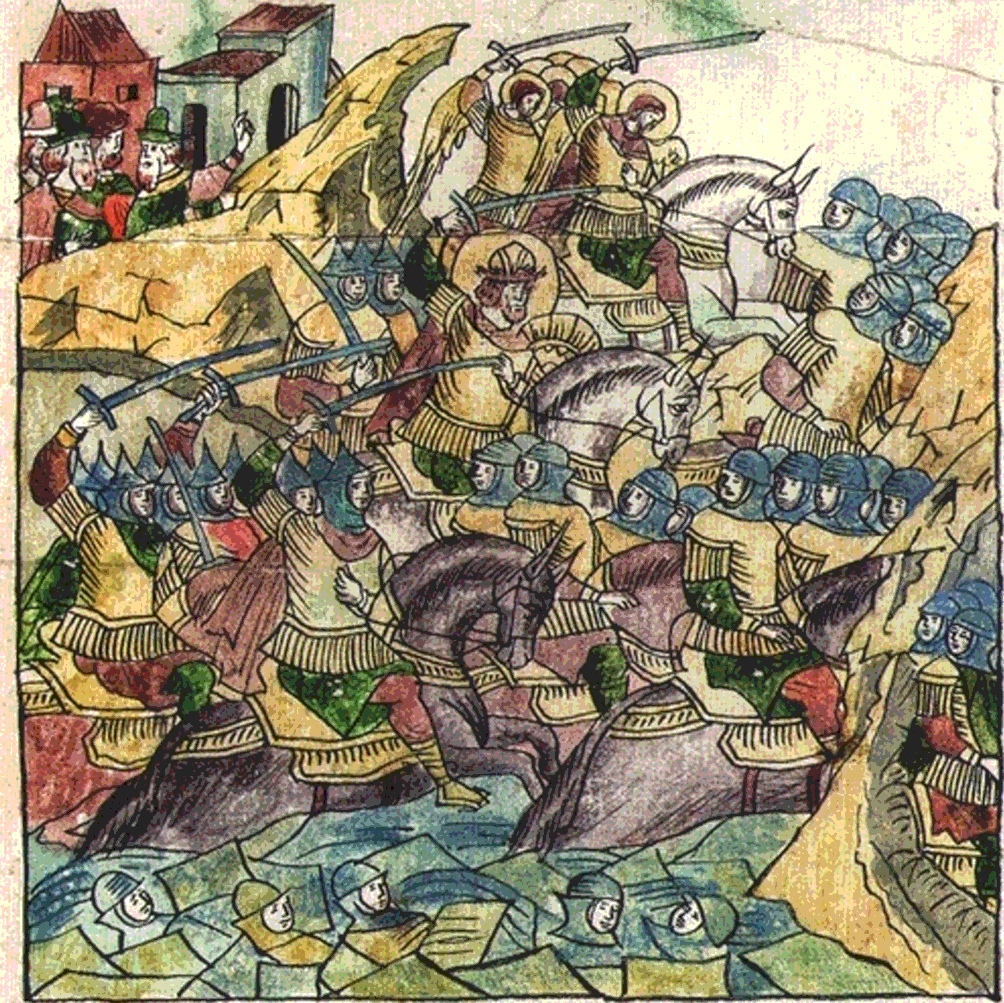

Летописное изображение Ледового побоища содержит три регистра, которые соответствуют триединому представлению средневекового человека о мироздании: это и Святая Троица (три ипостаси Бога — Отец, Сын и Святой Дух), и пространственная троица (горний мир, земная жизнь, преисподняя), и временная троица (прошлое, настоящее и будущее). Главным является центральный регистр, который и приковывает внимание зрителя. В нём скачет на коне на врагов Александр Невский с нимбом вокруг головы. Уже причисленного к лику святых князя сопровождают его дружинники, а враги в панике убегают прочь, даже не пытаясь сопротивляться. В их руках не видно оружия, а лица обращены к воинству Невского и словно молят его о пощаде.

Но наиболее интересны верхний и нижний регистры. В верхнем мы видим таких же воинов, как и дружинники Невского, и в такой же позе с занесёнными над головами мечами. Однако вместо шлемов у них нимбы, а за плечами одного из всадников художник изобразил крылья. Эти странные всадники почти сливаются с отрядом Невского и можно подумать, что это тоже его дружинники. Тем не менее, художник даёт нам понять, что на стороне Александра Невского сражается небесное воинство, в том числе архангелы. Это убеждает нас в том, что князь — десница Бога и выполняет его волю, уничтожая врагов. Даже скала словно повторяет движение рук ангелов с занесёнными мечами, готовясь обрушиться на головы врагов.

Изображение ангелов с мечами — не фантазия художника и не аллегория. Летописец прямо пишет, что передаёт рассказ «самовидца» (очевидца и ровесника Александра Невского), который якобы своими глазами видел «полк божий на вездусе» (небесное воинство).

В нижнем регистре, в котором нередко размещаются сцены ада и мучения грешников, изображены тонущие в воде воины. Все они носят на головах полукруглые шлемы, в то время как древнерусские воины используют островерхие шлемы. Несомненно, художник убеждает нас, что на дно озера, словно в ад, отправляются только воины Ливонского ордена, а русские дружины вместе с небесным воинством скачут «по воде, аки посуху».

В такой интерпретации сражения можно увидеть не один библеизм. В большинстве канонических Евангелий есть сюжет о том, как Иисус Христос ходил по воде. Но описание водной стихии также используется и в Ветхом завете для прославления Бога и его пророков: это и рассказ о Всемирном потопе, и картина исхода еврейского народа из Египта. Исход сопровождался множеством чудес, и одним из них была гибель преследовавшего евреев фараона и его войска. Бог развёл в стороны воды Красного моря, и евреи прошли по его дну на Синайский полуостров, а когда следом за ними устремились египтяне — воды сомкнулись и поглотили их.

Рассказ о Ледовом побоище представляется явной аллюзией на этот библейский эпизод: подобно войску фараона, немецкие воины пересекают Чудское озеро, но, не достигнув противоположного берега, тонут. Это лишнее подтверждение божественного промысла и духовного превосходства русских. Так это понималось в XVI веке, так это понимается и 500 лет спустя, хотя люди в целом стали менее религиозными. В одном из летописных изводов Чудское озеро даже сравнивается с морем: «и была тут сеча великая, с немцем и чудью», и такой стоял треск от ломающихся копий, что «и море померзшее двинулось бы».

Но наиболее интересны верхний и нижний регистры. В верхнем мы видим таких же воинов, как и дружинники Невского, и в такой же позе с занесёнными над головами мечами. Однако вместо шлемов у них нимбы, а за плечами одного из всадников художник изобразил крылья. Эти странные всадники почти сливаются с отрядом Невского и можно подумать, что это тоже его дружинники. Тем не менее, художник даёт нам понять, что на стороне Александра Невского сражается небесное воинство, в том числе архангелы. Это убеждает нас в том, что князь — десница Бога и выполняет его волю, уничтожая врагов. Даже скала словно повторяет движение рук ангелов с занесёнными мечами, готовясь обрушиться на головы врагов.

Изображение ангелов с мечами — не фантазия художника и не аллегория. Летописец прямо пишет, что передаёт рассказ «самовидца» (очевидца и ровесника Александра Невского), который якобы своими глазами видел «полк божий на вездусе» (небесное воинство).

В нижнем регистре, в котором нередко размещаются сцены ада и мучения грешников, изображены тонущие в воде воины. Все они носят на головах полукруглые шлемы, в то время как древнерусские воины используют островерхие шлемы. Несомненно, художник убеждает нас, что на дно озера, словно в ад, отправляются только воины Ливонского ордена, а русские дружины вместе с небесным воинством скачут «по воде, аки посуху».

В такой интерпретации сражения можно увидеть не один библеизм. В большинстве канонических Евангелий есть сюжет о том, как Иисус Христос ходил по воде. Но описание водной стихии также используется и в Ветхом завете для прославления Бога и его пророков: это и рассказ о Всемирном потопе, и картина исхода еврейского народа из Египта. Исход сопровождался множеством чудес, и одним из них была гибель преследовавшего евреев фараона и его войска. Бог развёл в стороны воды Красного моря, и евреи прошли по его дну на Синайский полуостров, а когда следом за ними устремились египтяне — воды сомкнулись и поглотили их.

Рассказ о Ледовом побоище представляется явной аллюзией на этот библейский эпизод: подобно войску фараона, немецкие воины пересекают Чудское озеро, но, не достигнув противоположного берега, тонут. Это лишнее подтверждение божественного промысла и духовного превосходства русских. Так это понималось в XVI веке, так это понимается и 500 лет спустя, хотя люди в целом стали менее религиозными. В одном из летописных изводов Чудское озеро даже сравнивается с морем: «и была тут сеча великая, с немцем и чудью», и такой стоял треск от ломающихся копий, что «и море померзшее двинулось бы».

Продолжение следует.